お多芽(おため)とは?

お多芽とは、お祝を頂いた時に、その1割を入れてお返しします。めおとがみ、おうつり などとも言います

お多芽(おため)とは

おためとは、結納、結婚祝いなどの贈り物を頂いた時、

半紙に添えてその1割の金額を入れてお返しするものです 。

「おうつり」とも言います。

また、結婚祝いの時のお返しは特に「夫婦紙(めおとがみ)」とも言います。

結婚祝いの時とその他のお祝の時では、お多芽の紙の折り方が違うためです。

結婚祝いの時は抱き合わせと言う折り方にします。

お多芽の由来

昔は、お重箱にお菓子などを入れ、これを贈り物(御祝など)として頂いた際に、

「このお重箱をきれいに洗ってお返しします。」という意味を込めて、

このお重箱に真っ白の紙である半紙などを入れてお返ししていました。

この「真っ白な紙」と言うのが、重要なポイントになります。

このようなところから、贈り物を頂くと、

半紙や懐紙などをお多芽紙としてお返しするようになりました。

また、昔は、丁稚さんがこの贈り物を持って、ご主人様の御供をしたので、

丁稚さんにお駄賃を渡していました。

このようなところから、半紙などのお多芽紙と共に、

1割のお金をお返しするようになったのです。

そのため、この1割のお金には交通費的な意味合いもあります。

京都では、交通費の意味から、誰から贈り物を頂いても、1割のお金を入れます。

大阪では、丁稚さんのお駄賃と言うことから、

目上の方に、お金を入れるのは失礼にあたるとして入れません。

お多芽紙として使う半紙について

半紙という語源は小形の杉原紙を半分に切ったところから、半紙といわれるようになったようです。

この杉原紙とは、鎌倉時代以降、播磨国杉原谷村(兵庫県加美町)で漉かれた紙なので、

杉原紙、すぎはら、などと呼ばれています。

奉書紙風でやや薄く、武家の公用に用いられ、また贈答品ともされていました。

このような事から、お多芽に使われるようになったようです。

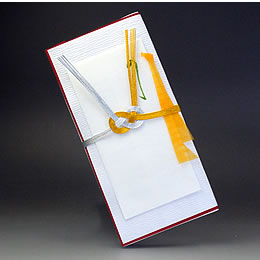

結納のお多芽

結納のお多芽紙は受書セットに含まれています。

写真の上にあるのが、お多芽紙です。

新婦側では、お多芽紙に添えて結納金の1割のお金を、

受書と共にお仲人様にお渡しします。

新郎側では、この受書と共に一旦受け取った後、結納金の1割のお金を、

当日のお仲人様の御礼としてお渡しします。

お仲人様がいない場合は?

最近では、お仲人様なしで、結納を取り交わされる方が多くなりました。

そのため、この結納金の1割のお金の行きどころがなくなってしまいましたので、

お金は渡さなくてもかまいません。

前述の通り、この1割のお金は交通費的な意味合いもあります。

そのため、新郎側への交通費と考え、新郎側が遠方から来られる場合などは、

交通費として渡されても良いでしょう。

※このお多芽に入れる結納金の1割のお金と、

新郎側へ差し上げる結納返し(袴料)は、まったく別のものです。

これらを混同されていらっしゃる方が多いので、ご注意下さい。

お多芽は、あくまで結納に対するお返しです。

「結納返し」とは言いますが、これは新郎様への結納、つまり贈り物です。

お多芽は省略してもかまいませんが、「結納返し(袴料)」は簡単なものでも贈る方が良いでしょう。

結婚祝いのお多芽

結婚祝いを頂いたら、お多芽をお返しします。

ポチ袋がついていますので、これにお祝の1割を入れてお返しします。

最近では自宅に結婚祝いを持参することが少なくなり、お多芽を渡すことも減っています。

結婚式場で、「結婚祝いを頂いた時には返さなくても良い」と言う人もいますが、

本来は、お多芽をお返しすべきものです。

また、結婚式場へお祝を持参するのは、遠方の方や関東での風習であり、

関西では、自宅にお祝を持参するのが正式です。

さらに、京都ではお祝と言えども、目録も書いて、広蓋(ひろぶた)にのせ、

袱紗を掛けて、風呂敷に2重に包んで、服装もきちんとして、持参するのが正式です。

結婚祝いをこのように広蓋にのせて頂いた場合は、先方様の広蓋にお多芽をのせてお返し下さい。

また、祝儀袋だけで頂いた場合はご自分の切手盆にのせてお返し下さい。

>>>おための購入はこちら